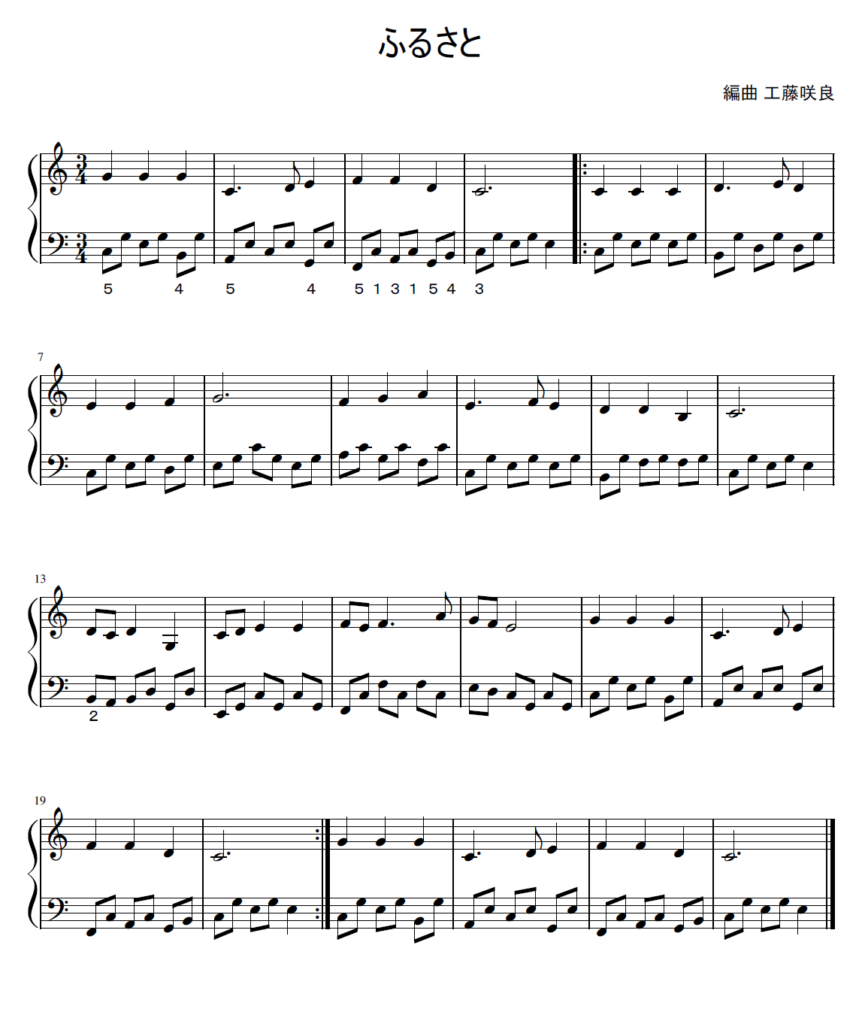

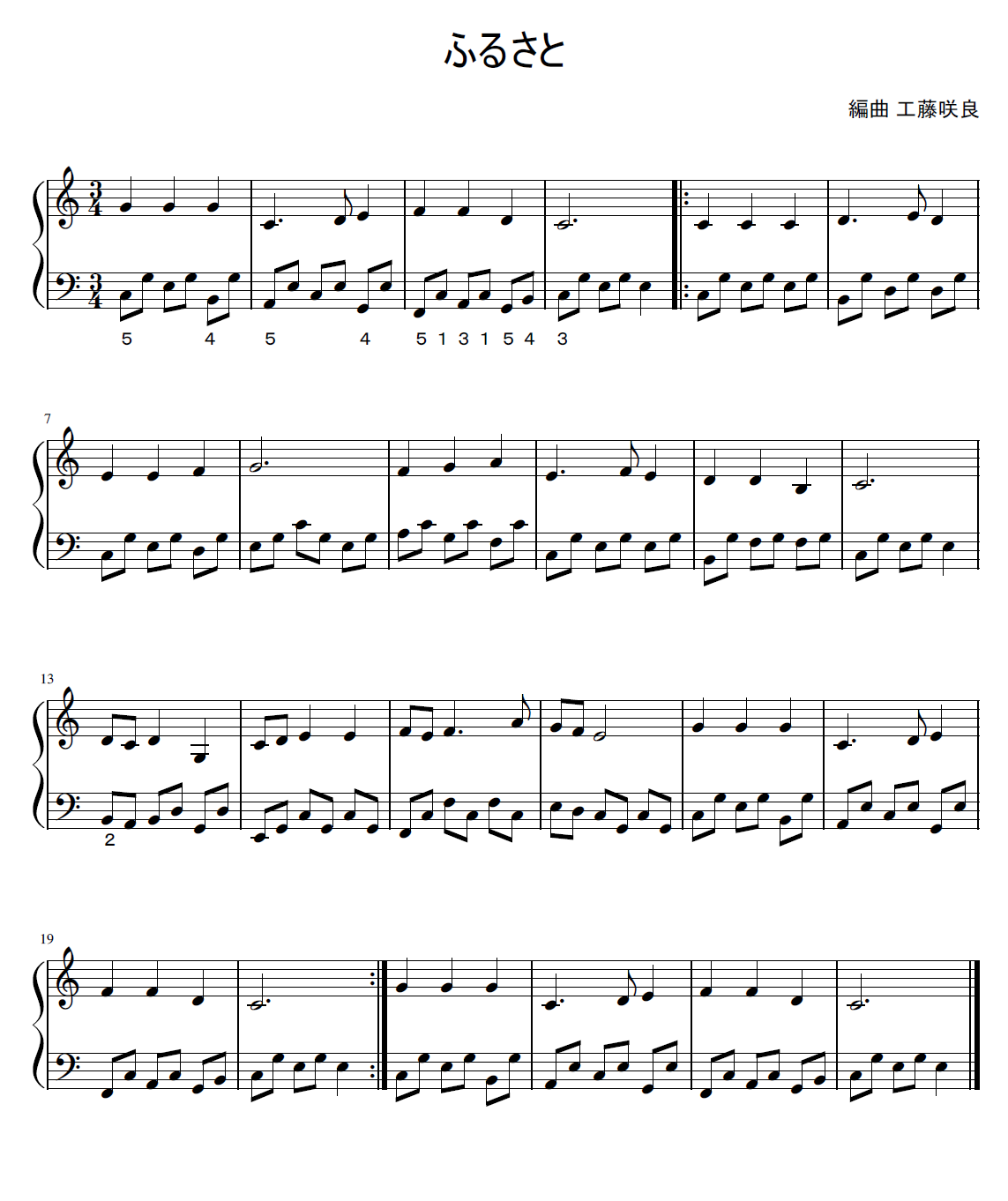

右手(前奏)ソー ソー ソー ドー ーレ ミ ファー ファ- レー ドー //

左手 ドソ ミソ シソ ラミ ドミ ソミ ファド ラ ド ソシ ドソミソミ //

ドー ドー ドー レー ーミ レー ミー ミー ファー ソー ー ー

ドソ ミソ ミソ シソ レソ レソ ドソ ミソ レ ソ ミソ ドソ ミソ

ファー ソー ラー ミー ーファ ミー レー レ ー シー ドー ー ー

ラ ド ソド ファド ドソ ミ ソ ミソ シソ ファソ ファソ ドソ ミソ ミ

レド レー ソー ドレ ミー ミー ファミ ファ ー ー ラ ソファ ミー ー

シラ シレ ソレ ミソ ドソ ドソ ファ ド ファド ファド ミ レ ドソ ドソ

ソー ソー ソー ドー ーレ ミー ファー ファ- レー ドー

ドソ ミソ シソ ラミ ドミ ソミ ファド ラ ド ソシ ドソミソミ

コメント

[…] いかがでしょうか。実際には音が一つか二つちがうだけです。でも、4声の楽譜から起こした伴奏には、なめらかな流れが感じられませんか?4声の楽譜を作るためには、基礎的な和声学の知識が必要です。和声進行には、いくつかの決まり事があります。例えば、メロディが上に向かって上がってゆく時には、バスはそれと反対に下へ降りてくるようにすると美しい。和音の中の同じ音は、なるべく持続させるなど。①の楽譜のテナーパートは、最初の2小節半、ずっとソの音ですね。分散和音に編曲するためには、すべて規則通りにはいきません。でも、美しい部分は残す工夫をします。水色の丸印で楽譜上に表記しました。このような方法で編曲をすると、必然的に「当てはまる音」が見えてきます。選択肢はほどんど無いのです。つまり、編曲された楽譜のすべての音には、根拠があるのです。音楽は、数の調和です。数学にとても近い芸術です。ですから、編曲もけっして「感覚」や「当てずっぽう」で出来るものではありません。でも、音楽のこういうところが、私は大好きです。「ふるさと」の編曲譜はこちらです。 […]